原创: 申变 西窗清谈客 前天

前日在微博上看到冯唐一篇文章,题名“为什么人类会害怕冯唐翻译的《飞鸟集》?”,提到自己翻译飞鸟集的经过,和译本出版后被骂得惨烈。他说他不懂为什么这个译本会被诋毁如斯,说实话,我也不懂。我很久以前看他译本的节选,与郑振铎的对比、再加上英文版的对照,私以为明显是更佳的译本;不成想却不受文人们的喜欢。究竟是为什么呢?去考证一下,很多人说冯唐的译作对原文有太多的删节和改动,没有字句按照原文翻译过来。

原来如此。

想起来,每次林少华译村上春树的时候,同样有人作这样的批评甚至谩骂。懂日文的读者说,林少华的译本对村上的原文不够尊重,很多细节处的改动和语言上的调整,完全是林少华自作主张。豆瓣上不乏读者这样形容:“大陆有一个作家叫林少华,笔名村上春树。”

还想起,前些日子在新国辩赛场,天大对阵爱丁堡辩论“诺贝尔文学奖是否有助于文学发展”的时候,爱丁堡提出的论点:为了迎合诺奖评委们、或者西方读者们的口味,很多中国名著被翻译成英文的时候,删节很大。莫言的哪本书,竟然被删去了近七分之一的内容,很多中国文化特色的内容,比如成语接龙什么的,都没有翻译过去。这还不伤害文学发展吗?

正方天津大学接的很硬:所以呢?删节了又怎样?倒是请教,成语接龙,换作你,你怎么翻?如果你不懂英语,英语的什么文字游戏,翻成中文,你能看出意味来吗?到头来不还是云里雾里?删节又能怎样? 场下的我心里直想叫好。没错啊,要论翻译好坏,且先想想,翻译的目的是什么?

翻译是把一个文化一种语言下的作品,交托给另一个文化另一种语言下的另一群人。而阅读的本质,又是在读者心中唤起某种体验。于是综合这两者,翻译的目的——姑且认为这是个公理吧——应该是:让那另一群读者在阅读译文的时候,心中尽量能拥有原作读者阅读原文时的体验。我们读李白有怎样的豪情万丈,我们就希望西方读者在阅读译文的时候,能体验到相似的豪情万丈;他们读莎士比亚感觉如何丰富细腻,我们读好译本也应该有尽量相似的丰富体验。

如果这条公理成立,那么所谓信达雅三件,信之在另外两条标准前面,是常常如此,但不见得是必然。如果按照原文字句翻译不能带给译作的读者以原作读者的感受,那么似乎就值得考虑换种方法翻译。举个比较随意的例子:杨柳在中国文化中代表离别,但西方就没有如此传统;中国古诗里用杨柳作意象的部分,翻成西方文字如果直译,就失去了意味。莫不如换个意象:比如在西方文化中,如果金盏菊也具有类似的花语,那折柳变成摘菊,似也无不可。反之亦然:我们读英诗译本的时候,把一些我们不熟悉的植物换成中国传统文化中具有相同意味的植物,可能会减去一层心灵感受的障碍。

这个例子本身粗浅,我也没仔细考证两种植物究竟是不是意味相仿,但道理如此:直接代换意象,比之“精准”直译、然后在文末加上注释说中文中杨柳就代表着离别,很明显给译作读者带来的体验更近于原著。且不论注释很多人不读;即使读,它也复现不了诗歌直达心灵的冲击力和美感,读了注释,西方读者最多获得了一种知识,即东方人用杨柳代表离别,但这个知识还是不能在他读到杨柳的时候,带给他中国读者读到杨柳时的感受。注释只能让他知道,但不能让他感到。而读诗不是为了让人增加知识的。读诗是为了让人欣赏美、获得情感上的升华的。

所以,译诗者本身,不仅要是个译者,而且要是个诗人。译出来的作品,要像一首诗:不是像一首英文诗字句翻译成中文的结果,那样的工作先进一些的人工翻译软件也办得到,而是要像一首真真正正的中文诗,有中文诗的风格。不要有那些翻译腔,英文和中文是两种很不同的语言,英文可以从句套从句读得仍然顺畅,中文绝不可以。优秀的译作,应该能在把原作者的名字盖上的时候,不让读者猜测得到这其实是一篇翻译来的作品。这标准看起来不高,但能做到的译作少之又少。余光中余老所谓污染中文的翻译腔,且举几例:

这本小说的可读性颇高。

(“可读性”为西化,完全可以直接说“这本小说很好读”。没必要把动词都变成抽象名词,显得不够简洁。)

他的知名度甚至超过了他的父亲,尽管他本质上仍是一个属于内向型的人。

(“知名度”,“内向型”也都无必要,改法同上。)

你怎么能说服他放弃这件事,当他自己的太太也不能说服他的时候?

(“当,的时候”作为“when”的翻译太公式化,可译为“连他自己的太太也不能说服他放弃,你又怎么能够?”这样能更好地表达意思。)

我绝不原谅任何事先没有得到我的同意就引述我的话的人。

(“原谅”谓语和“人”宾语之间相隔太远。这样的表达容易让人找不着北,读完句子还要返回来理解,加大读者的负担。)

对此不多赘述。但这样的语言,确实在翻译作品中屡见不鲜,糟糕的译者们把英文的用词和结构硬生生直译来,让原本干净利落、有自己独特语言结构的中文背上了不必要的累赘甚至是枷锁。而好译者之重组语言结构,不也是为了更好的读者体验么?广义上说,把句子结构按照中文的习惯重新组合,也算是意译了;可这样的意译,又会有什么争议呢? 再举例:中文和英文诗的一大不同,在于其押韵的方式:英诗的押韵一般不会逐句押,如果有,一般也是隔行或者1221式押韵;它的音乐性,往往更在于其具体音节的数量和起落,比如著名的五步抑扬格等等。而中文诗对于押韵的要求往往要高。很多英诗的译者似乎不重这一件,挨词译过来,发现诗歌的音乐性都丢掉了,读起来很是丢掉了些诗之为诗的感受。

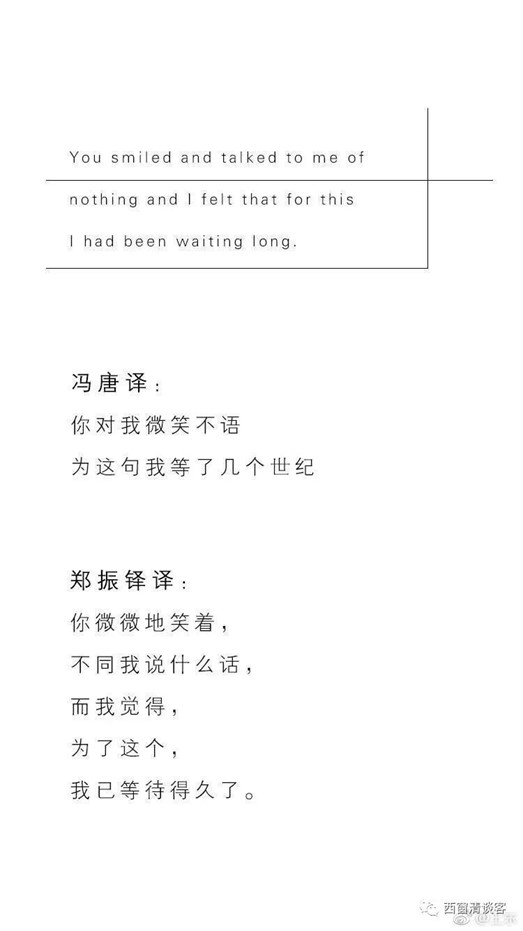

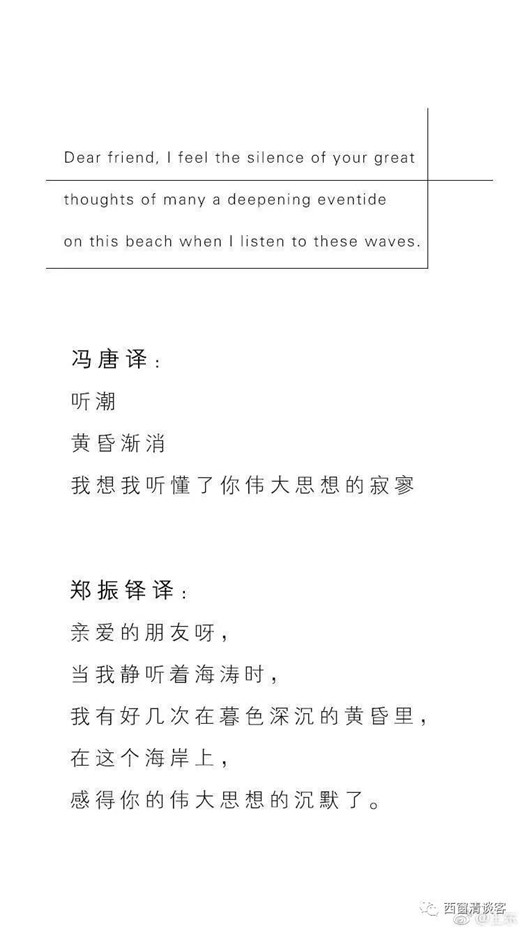

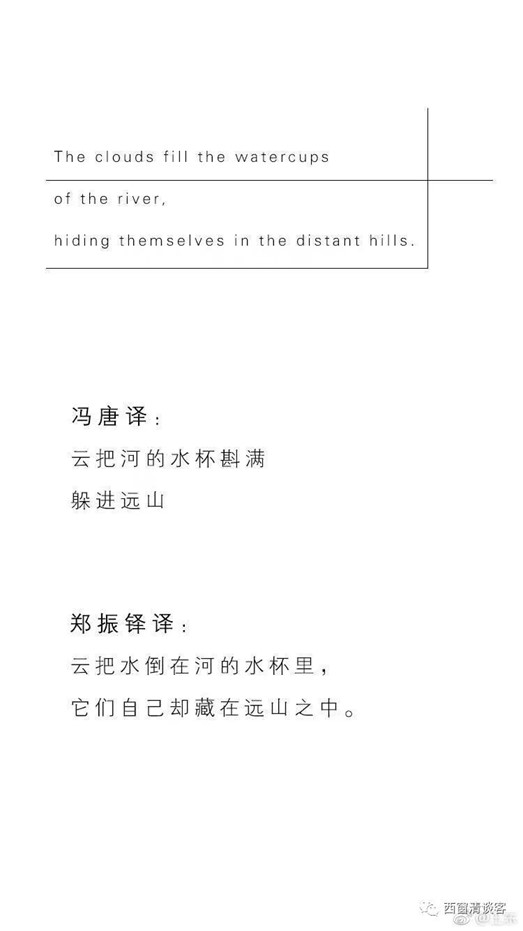

于是回到开篇的例子。且把冯唐和郑振铎的几句译本拿来作一对比:

不必再多举例。前者后者哪个更像诗?恐怕一目了然。无论是音乐性,押韵和文字节奏的考量,还是单纯意象和诗的美感,在这三个例子里,私以为冯唐已经不仅仅是略胜一筹。尤其是第二例,所谓“听潮 黄昏渐消”短短六个字,意象全出,眼前立刻景象浮现,再扣后面的“寂寥”,近乎完美。而郑振铎先生的译本…只能说字句翻译、四平八稳,但有点不像是诗。当然我们也不能不看郑译的局限,在于郑振铎先生的年代,是白话文的少年期,正在古文和西文交叠处挣扎出前路,用之不纯熟、直译的翻译腔重,也都不难理解。

平心而论,很久以前读郑译飞鸟集的时候,我也完全没觉出泰戈尔是位多伟大的诗人,写的东西无非如此嘛!后来读英文版,简直仿佛重新发现了泰戈尔,我别无他法,只好去怪罪译者——其实也不是郑振铎先生的错,诗本来微妙,译诗不是易事,很多其他英诗的中文译本更是糟糕的很。而冯唐的译本在诗感层次上迈出一大步,本是令人欣喜的。

至于为什么有人不喜欢,我也可以想见。第一例冯唐在后面私自加了“几个世纪”,而没直译原文的“waited long”,大约是为了韵脚的缘故;后例中,原诗开头“My dear friend”冯唐干脆删去,而没有译出“亲爱的朋友呀”。大概有人以为,这就不叫做“信”了。可诗总是朦胧的、模糊的,朦胧才有美感;一味求准确,像郑振铎先生的译本,诗的朦胧美、节奏美,大半都丢掉了。如果两个人对英文同样都很了解,其他条件不变,谁是个更好的诗人,一般而言,谁就能翻译出更好的诗。

或者再次回到公理:郑译准确固然准确,带给我们的感觉,缺少诗的美感,于是不能像西方读者读泰戈尔的英文原作一般享受;冯译固然有一点自作主张的小改动,但我们读冯译的体验,意象的陈列和文字的简练,更像是原作读者的体验了。所以冯译该是更好的译本。

更进一步说,经典是被用来打破的,是用来被超越的,不因为一种译本被称作经典,就对后面的译作和尝试屡屡用批判的眼光指指点点。如果一样东西被奉为经典,就有了某种权威的意味,那我宁愿这个世界上不要有经典。冯唐自己这样说:“郑振铎在二十几岁的时候用形成中的早期现代汉语翻译泰戈尔五十几岁写的《飞鸟集》,为什么就没有任何可改进之处了,哪怕郑译已经成为了经典?”如果要提,很多在白话文少年时代成长起来、今天被奉为大家的作家,如朱自清如郭沫若,其实白话文用的也有些不尴不尬。我们可以学习其优点、理解其缺陷,但万勿神化。

村上和林少华也是一样。日语我不懂,村上别的译本我也没有读过,我自喜欢村上起,读了他的七八本小说、散文集、杂文集,都是林少华翻译的。最初我也不认识这位译者,很多内容每每读得我击节称赞,我总是归于村上的文字功底了得;后来听有人批评林少华说,林少华的译本太带他自己的文字风格了,有些词语没有用日文原文的直译,而是按照他的理解作了改动。我的第一反应是:这为什么是件坏事?我之喜欢上村上春树,实在是太爱他那种波澜不惊又感触细腻的文字了;如果这里有三分之一要归功于译者,他让我喜欢上村上,我该感谢他才对。如果有什么东西日文直译不妙,换一点说法,又有什么不能接受呢?

把莫言的作品翻译成西方文字,作了删节,也是一个道理。成语接龙、诗歌配联这一类对中文玩的文字游戏,如果不翻成英文,又有什么问题呢?如果读者懂中文,去看原著欣赏这些就好了;若是不懂中文,你即便强行译过去,他看着也一定是云里雾里,不仅没用,有时甚至有负作用:读者很容易看着看着无聊,对整本书的兴趣也跟着下降。同理,英文作品翻译成中文,他们做些有关英文的文字游戏,如果和情节没什么关联,不翻便不翻。像那场辩论天大谢宇学长说的:我小时候看西游记的连环画,可能四分之三的内容都给删掉了,那又怎样呢?连环画就是给不怎么识字的小时候的我们看的,为了不同读者群的需要而作不同删节,合情合理。莫非连环画也耽误文学发展了不成?

冯唐说:无论法律规定和江湖道义是什么,我坚信,破坏是艺术家最重要的责任,没有之一。而我想说:翻译是艺术家的再创作,而不是机械的工作。先弄清楚什么是真正好的中文,再来谈翻译的好坏。