转载 智族Life | 2025年7月28日

台风“韦帕”过境后的香港依旧乌云密布,尚未从这场风暴中缓过劲来。不过架设拍摄机器的功夫,窗外再度暴雨如注。

一身运动装的冯唐便是在此时端着一杯茶走了进来。

同时间,侍者也倒了杯香槟,与那杯茶一块放在他手边,冯唐道了谢,扭过头提起一年多前母亲离世,他曾在悲痛下喝了5瓶香槟,提笔挥洒百余首短诗。

步入人生下半场的冯唐,张扬收敛,整个人透着股温润的通透感和些许禅意。

有时候,他自己也分不清,这几年心境剧变,是双亲相继离去之故,还是单纯年纪到了,或者两者皆有。

像一瓶酒,刚装瓶时是一种味道,十年二十年过去,又是另一番滋味。他觉得倒也挺好,那就任其自由发展,顺势而为,别拧着来。

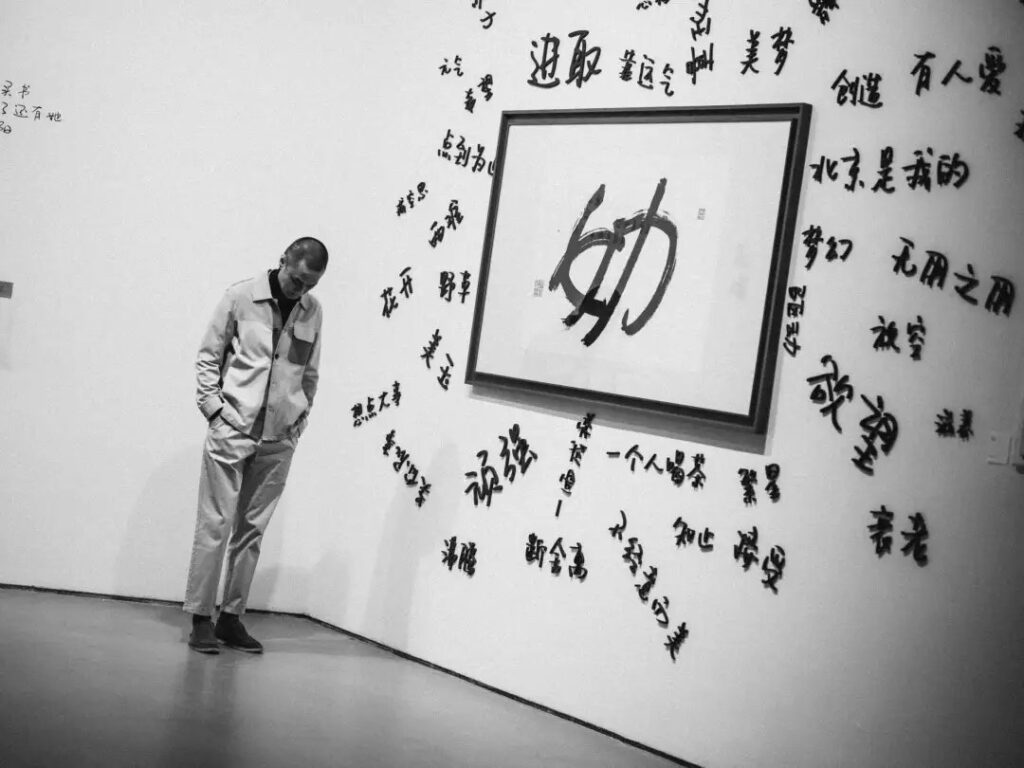

过去几年,他写了几本“成事学”著作,写了一本关于父亲的长篇小说,又在不久前在北京为母亲办了一场展览。

用他的话说是将过去的记忆“整理、聚拢一下”,这之后他便要轻松上阵继续过人生了。

放在他手边的那杯酒,他自始至终也没碰过。

母亲走的那天,伦敦难得地阳光明媚,冯唐正坐在餐厅窗边工作,两只知更鸟飞到窗前,胸口在阳光下金光闪闪。

与多年前获悉父亲死讯时“哭倒在洗手间”不同,他那天还坚持打完两个电话会、做完一场近两小时的直播,才搭飞机赶回北京。

“我一直在找机会哭,一直很恍惚。”这种情绪伴随着时间沉淀、混浊,眼下他总算从悲恸到“魔怔了”的状态里缓过来。

将冯唐从浩瀚的悲伤中拽出来的是创作。

“海明威有句名言:‘When it’s written, it’s gone.’”冯唐说,“大概意思是,只有当一件事被写下来,它才算真正过去了。”

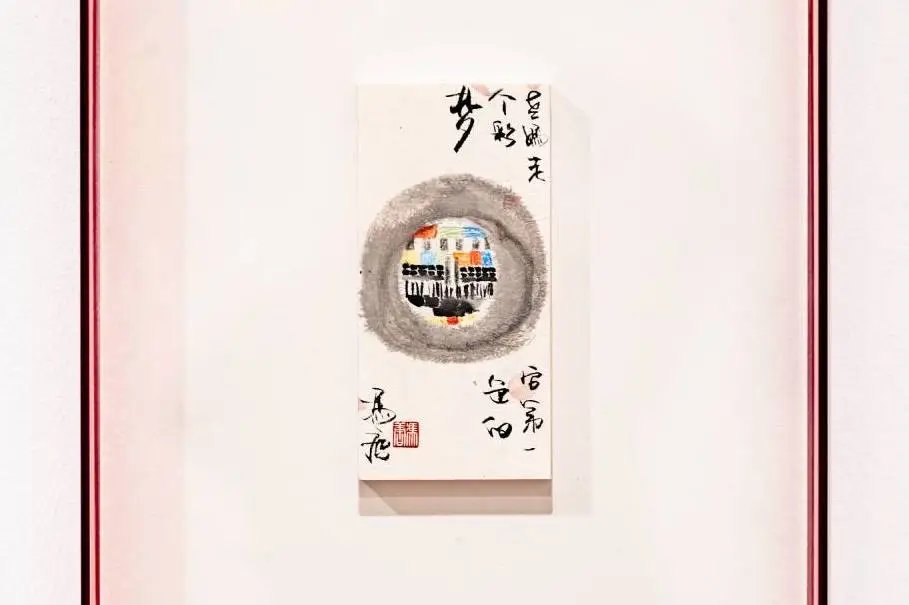

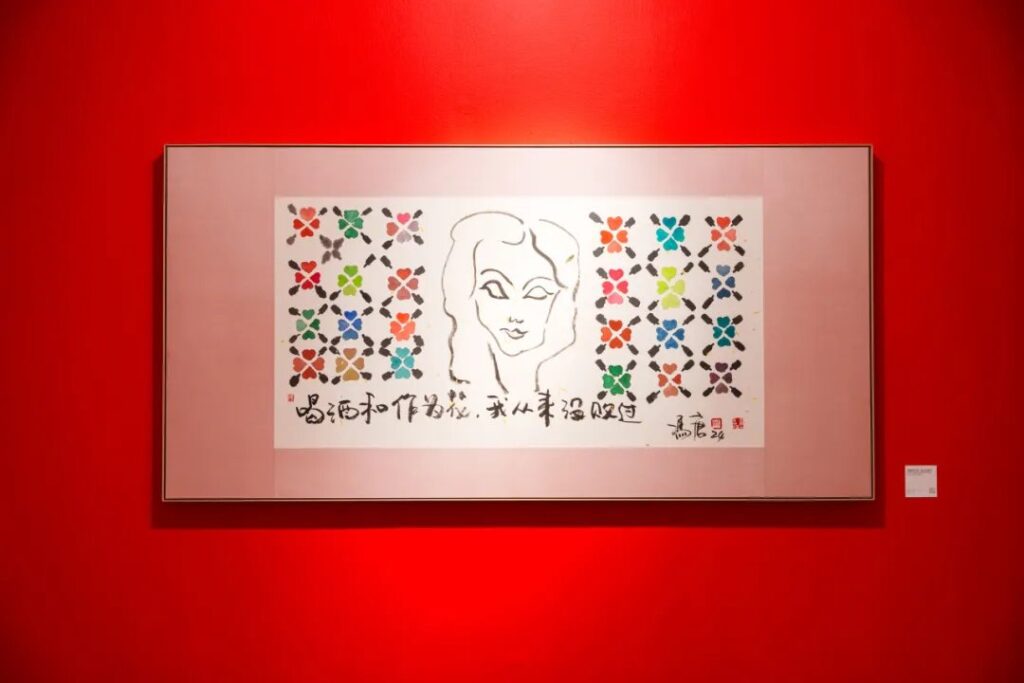

冯唐开了想等母亲康复后和她分享的香槟,1937年的,正是她出生的年份。5瓶香槟入肚,创作的欲望喷涌而出,他在48小时内写了102首短诗,还有些难以用书写临摹的情感,被倾注于色彩,沉重的色块、潦草的线条,以几近原始、未经雕琢的方式记述花的自白,亦如子之挽歌。

“我就坐在厨房的角落里,面前摆着一排香槟,看着窗外的阳光和月光,喝酒,写诗。”一边写,一边哭;一边画,一边哭。他形容那种创作状态,像在大海里挥笔,“对老妈的记忆和情感,像水淹没我、挤压我,封闭我的呼吸,我需要使出全部的力气。”

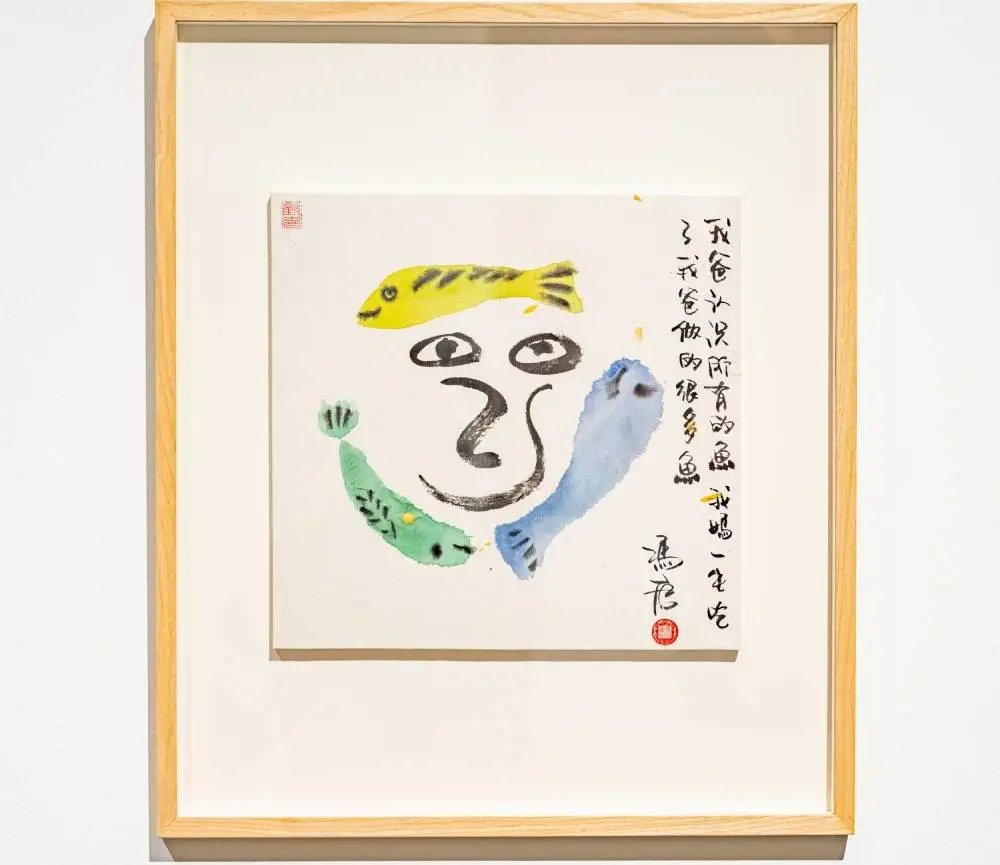

其中冯唐画了一幅小画,一个圆圈内如马赛克般大小不一、颜色各异的方块和条纹。“那是以前电视台节目结束后的画面。”冯唐回忆,那些年他忙于工作,有时抽空搭乘晚上的班机回家,到家已是深夜,母亲在沙发上等得睡着了,电视屏幕上便是这样的画面。

他久久沉浸在记忆的暗影里,近乎宣泄般信手而发,在字里行间延续着与母亲某种尚未结束的对话,真实、坦诚、直抵人心,那时而升腾时而低回的生命悲伤逐渐被卸下。

连冯唐自己都惊讶,“没想到我这个岁数还能有这么强的创作爆发力。”上一次有如此“不写不快”的“爆发”,还是创作小说《万物生长》,彼时他尚未及而立之年。

一晃二十多年,父母相继离世,死生契阔,一时尝尽,往后人生皆是归途。

最终,冯唐将这些作品集结为诗集《作为花我从来没败过》出版。他还尝试用AI将这些诗作一首歌,但后来音乐制作人谭璇自告奋勇说不如交给他做,又请了歌手演唱。

“现在回想,这一切有点像自己做的仪式。”他由此为母亲完成了一场“精神法事”,也是一次特殊的告别与纪念,“似乎从此烟消云散,但实际上很多东西都在心里面。”

冯唐手机里存了一段视频,是他拍摄的母亲火化那天的天空——早上七八点,天很蓝,他抬头看到一群鸟成群结队地飞过,在空中盘旋不散。他为此作了首诗:

“葬礼上飞过一群鸟

您说过,可怜的鸟有两种

一种是傻鸟

一种是没有妈的鸟”

面对母亲留下的“铺天盖地”的遗物,姐弟三人都犯了难。

还是冯唐想起,母亲生前曾与他半开玩笑地说过,最大的遗愿是:“弄个博物馆,把我攒下的东西都放进去。”

博物馆有点不现实,冯唐想,退而求其次,不如办个展览,与诗集同名。

今年3月,展览“作为花我从来没败过”在北京今日美术馆举办。冯唐挑了100件母亲的遗物和他为母亲所作的166件书画作品共同展出。

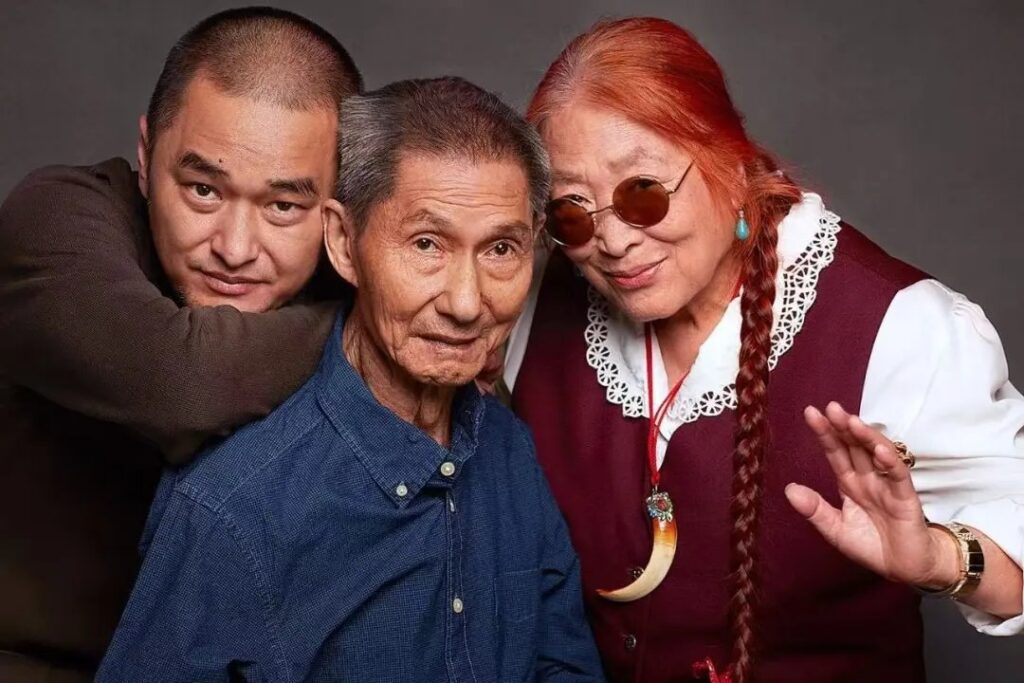

冯唐母亲是蒙古族,其名字“乌兰其其格”意思是“红色的花”。21岁那年,她背了一个铜脸盆,一盏庙里的铜油灯,从草原跑到了京城,遇到冯父,生了三个孩子。

冯唐觉得用花形容她再贴切不过,“老妈这辈子爱酒、爱花、爱吹牛。”家里永远不缺赤峰烈酒,她叼了大半辈子羊脂玉烟嘴,红袍子、红帽子、红头发,像一团火焰。

“你说她有多了不起,她就是一个普通得不能再普通的老太太,但从另一角度看她又光彩耀人,把自己活得春花晃眼,下楼倒个垃圾都得化个浓妆,穿上貂。”

每回聊起她,冯唐脑子里总是浮现出三个词:茂盛、大气、彪悍。

整理母亲遗物的过程,无疑是痛苦的。一床牡丹花被子,“1958年,老妈一个人从内蒙来北京,背着这床花被子。在整理衣物的时候,这床被子被老妈收在一个破旧的皮箱子里,当年,老爸拎着那只皮箱从印尼回到了中国。”;一台蝴蝶牌缝纫机 ,“那时候老妈就是用它把哥哥的衣服缝缝补补再给我穿。”;一根羊脂玉烟嘴,“老妈告诉我,这烟嘴是当年是姥爷用两匹很漂亮的马换来的。”;一件母亲织的、冯唐小时候穿的毛衣,“老妈说,她最想时光倒流回到孩子们小时候,帮他们穿衣服,任她揉捏摆布。”

母亲一生的故事附着于这些物件之上,正如苏轼的那句“春衫犹是,小蛮针线,曾湿西湖雨。”冯唐再次被她的茂盛、丰富所震撼,也被她那种对生活的热爱、那种热腾腾的活劲儿所感染、治愈。

管他功名利禄、悲喜嗔怒,皆似过眼云烟,倒不如看看风来、雨下,看月亮爬上去、盆里长出新的花,喝一口酒就是一口酒的畅快。

很多时候,当冯唐被“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的悲凉美感所困住,生出“落了片白茫茫大地真干净”的无常感慨,唤醒他的始终是母亲那股生活的热腾劲儿,哪怕弄几个小菜,四五个人在家里吹吹牛,她也觉得,真好,真开心。

冯唐想将这种力量传递给更多人——“不要丧,就是要干,就是要活着,活出一股热腾腾的劲儿。”

展览后期他便返回伦敦了,偶尔从社交媒体的讨论感受到展览的不俗反响,“有些人说,冯唐他妈是我的能量源泉,有时候我缺乏勇气了,有时候我不敢做了,就去看看老太太的故事。”

冯唐觉得,这就是艺术和文字的力量,虽不会一时过分热闹,但会发荣滋长留下很长的“尾巴”,在未来激发更多生命的共振。

冯唐带走了羊脂玉烟嘴,有时握在手里,便觉得母亲还在身边,也有了更多勇气独自往生命的未知奔跑。他记得,写完关于母亲诗集初稿的那天,推门出去,院子里的迎春花开了。

冯唐一直觉得,比起父亲,自己的个性更像母亲。

母亲为人豪爽,性格泼辣,在北京朝阳区垂杨柳赫赫有名,她是一个想不停发光的人,总要做世界中心。而父亲则与之相反,他拒绝发光,安于待在角落。

的确,冯唐的性格里明显有着母亲影响的痕迹,这些特质影响他至今。

比如争强好胜,“她一直跟我说,无论你从事什么职业,都要做到这个行业里最好的,否则的话我看不起你。这也是‘不二’的其中一种解释,要拿第一。(冯唐创办的在线商科学堂小程序叫作“成事不二堂”)”冯唐笑道。

冯唐从小成绩优异,每回期中、期末考试后都会有家长会,老师会从按成绩排名从第一念到倒数第一,“老妈这辈子最开心的事就是听老师念学习成绩,念完第一她转身就走了,特别得意。”

高考前,冯唐拿到北京医科大学(现北京大学医学院)保送名额,乐呵地畅想未来大半年当别人“撅着屁股准备高考”,他可以舔着冰棍,看着闲书,四处晃荡。

当他回家献宝一样把这消息告诉母亲,“她却问我,这是中国最好的医学院吗?我说不是,还有中国协和医科大学(现北京协和医学院)。她又问,你是考不上吗?我说我觉得大概率也能考上。她说,那为什么要屈居第二呢?”于是,冯唐拒绝了保送,半年后考入协和。

这种影响曾经帮了他。“我的前半生,性别男,爱好逐鹿中原,一直拼命地干事、‘打仗’。”他承袭了母亲的“彪悍、大器、茂盛”,高呼“理想文字、打败时间”,带着少年得志躁动的荷尔蒙,以及一股嚣张的杀伐之气,横冲直撞地由医学、商界闯入文坛。

他有野心,在名利场厮杀,也在意负评和标签,敲击键盘在网络世界舌战群儒。他扬言情愿这人生永不沉默,带给他什么困难都成,只要翻腾不休。

说到底,他是要一种活劲儿。

或许是那些年冲得太快,累积下来,身心俱疲。在过去长达十多年的时间里,冯唐过得并不轻松,一周工作80至100个小时,没有停过,整日飞往各地开会,时间长了,拎行李的右胳膊比左胳膊粗一圈,右手掌指关节处老茧横生。

多年前,冯唐在家泡茶,一低头,戴着身上多年的一块玉,无故破碎。紧接着他又连续多日高烧不退。

古人云,君子无故,玉不去身。他相信这个道理,于是执意辞任华润医疗CEO。

离职前的一个早晨,他站在办公楼下等人,云雾被太阳驱散,天空很蓝,花是开着的。他留意着形形色色的路人,回想起自己过去多年的日子,几乎全是昏天黑地生意上的事。

他端详记忆里的自己,一个念头慢慢浮了上来——“我有可能需要更放松一些。”他把心智、身心、情感、见识融入一潭湖水,容许外边的事情如石头般毫无预兆地“咕咚”一声扔进来,他就把这“咕咚”记录下来,至于那石头什么时候来,激起怎样的水花,这水是清是浊,都不去管它。

如今想来,2016年冬天父亲猝然离世,或许是冯唐慢下来的契机。

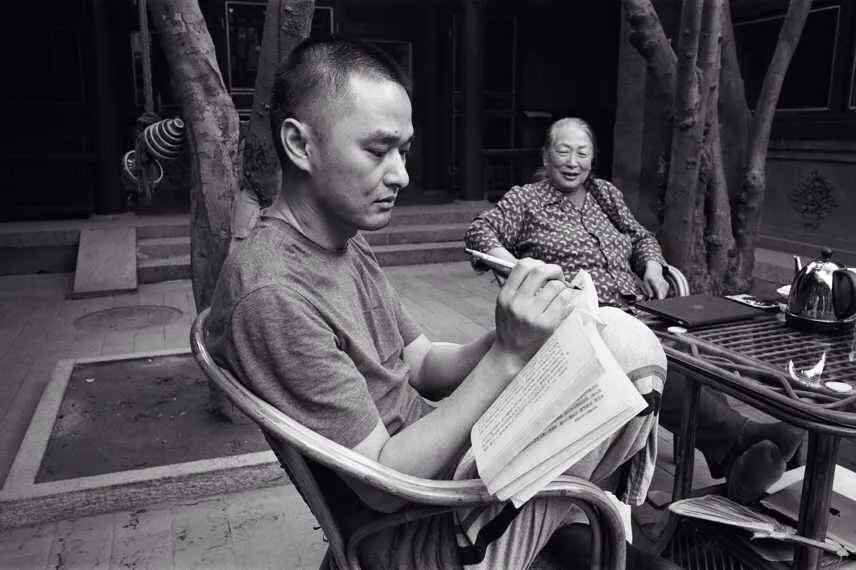

他曾在悼文里这样写道:“我见过的最接近佛的人圆寂了,留我一个人独自修行。”他开始用更多的时间居家读书、喝茶、赏古玩、动笔写长篇小说《爸爸认识所有的鱼》,也三省吾身,放下执拗,真正把《金刚经》里那句“应无所住,而生其心”读进去了。

冯唐的父亲,是印尼华侨,身上有着中国老一辈知识分子的儒雅与谦逊,与世无争。

他话不多,喜静,每次冯唐回到家,他就给儿子倒一杯茶,一言不发地回厨房炒菜。他爱去河边溜达,在和风里坐着。冯唐小的时候,父亲常骑着车带他去天坛,去龙潭湖,去护城河边看鱼虫鼠蚁,他叫得上河里所有鱼的名字。

夏天傍晚,顶着暴雨如注前墨色的浓云和潮湿的风,父子俩沿着小路回家,空气里有泥土的味道,还有蝉声。那些味道和声音,藏在冯唐内心很深的地方。

他曾经将父子间的沉默解读为温情的缺失,一杯茶解决口渴,一顿饭解决饥饿,仅此而已。

“我一直以为,前半生受父亲影响很小,但写这个长篇的时候,我才发现记忆都在那,只是我没有给它揭开。”父亲的处世哲学、豁达宽宏的心性,早已透过他卤的一碗肘子、炒的一盘蘑菇,传递给了儿子。只不过那时没有被年少气盛的冯唐所在意,更遑论接纳与消化。

“我回想前半生有些‘仗’之所以我能喊停,我不打了,很大程度都是父亲的影响在默默地帮我,照我妈的性格就一直打下去了。后来也证实,这些不打的决策,都是对的。”也许父亲多年前带他穿过的那场黄昏,经过长久的飘荡、流淌和贮藏,最终成为岁月良药,构成他此刻的释然。

现在冯唐觉得,像母亲那样春花不败、光彩纷呈很好,像父亲这样过一辈子也挺好,日子像水一样,慢慢地,一天天地过。

像一棵树,一束花,有茂盛的时候,也有枯萎的时候,开了,败了,就走了,也是一辈子。

监制:Grey

采访、撰文:韩星童

责编:琳子 邱紫

审校:洪天

图源:受访者提供