转载 芭莎艺术 | 2025-04-22

在当下的展览语境中,”完成度”被反复强调——它不仅是艺术创作的形式指标,也常常被误认为衡量情感强度与思想深度的外在标准。一幅作品是否精致,是否自足成章,是否能够在视觉上“立得住”——这些视觉文化中的内行规则,构成了我们观看展览时不自觉的判断基础。然而,当一场展览触及死亡、亲情与记忆的私人领域时,这种标准开始变得迟钝甚至无力。

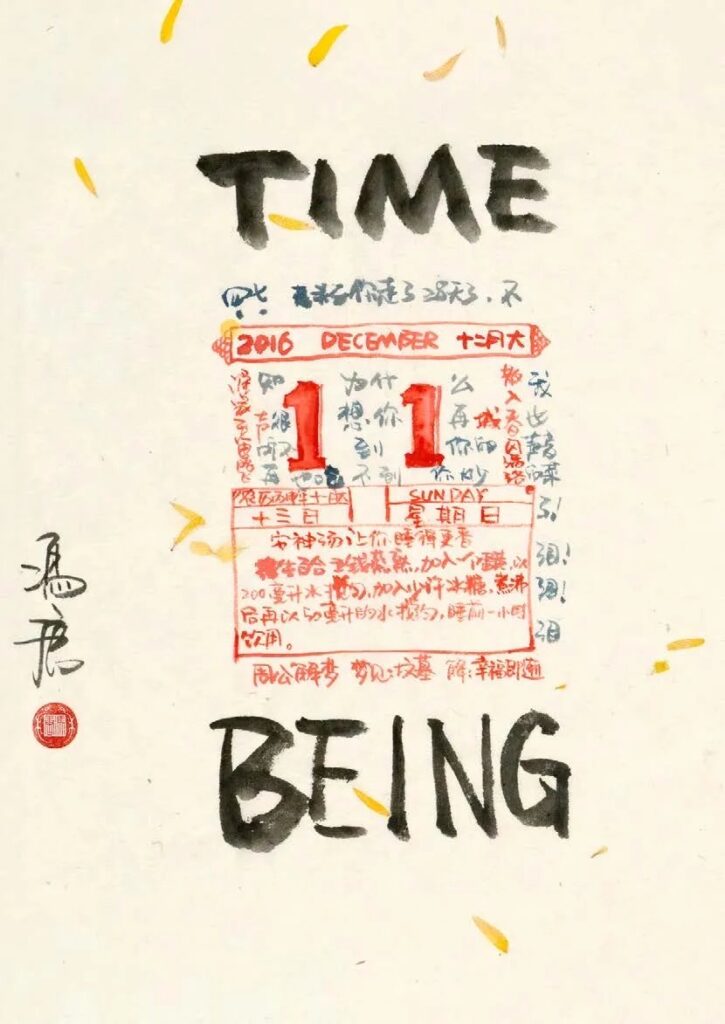

在《作为花我从来没败过》的呈现中,艺术的意义并不在于塑造“完成的作品”,而在于记录一段极为个人化的精神旅程:母亲离世之后,他如何用文字、图像、物件去处理突如其来的空洞与失重。书写和绘画不再是“作品”,而成为承载与延续情感的手段。每一幅画、每一个字、每一处布置,都是他与母亲之间某种尚未结束的对话,是沉重情绪在空间中的物化形态。

正是在这种未被修饰、毫无雕琢痕迹的状态中,观众才能感受到创作者最赤裸的情感流动——那不是为了被欣赏的表达,而是为了活下去的动作……也正因如此,冯唐的这次展览,呈现出一种罕见的真实与坦诚,在无可言说的情境中,留下那些仍在回响的情感残音。

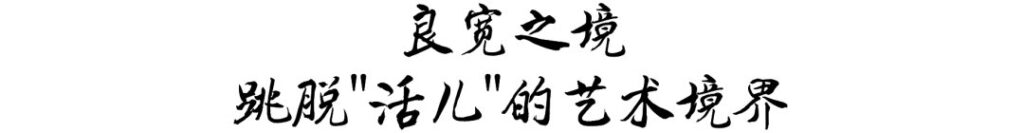

翻书,以为懂了,其实没有梦你,以为过去了,其实没有

纸本 10x20cm

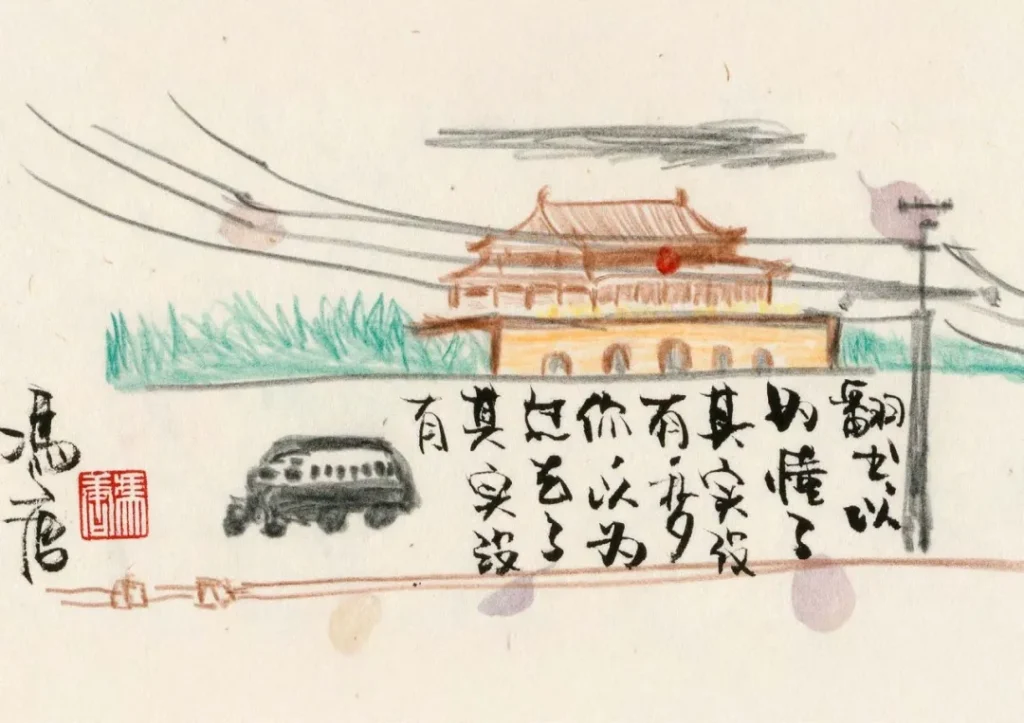

暮春三月,江南草长杂花生树,群莺乱飞

纸本 10x20cm

暮春三月,江南草长杂花生树,群莺乱飞

纸本 10x20cm

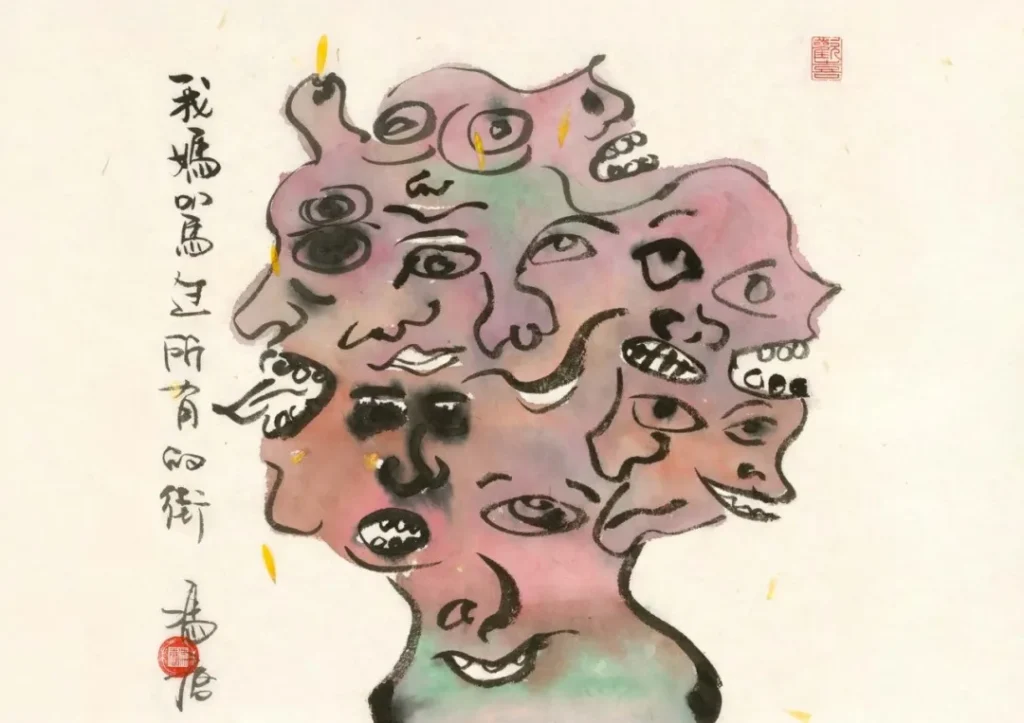

在展览现场,冯唐的书法与绘画作品铺陈开来,直抒胸臆,这些是他在母亲去世后,极度悲伤与空虚的情感之中,信手而发的记忆痕迹——线条是粗的、急的,颜色是重的、杂的,有些甚至近乎潦草,但它们承载的情感,是真诚的,赤裸的、共鸣的。

正是在这种看似随意、未加雕饰的表达中,观众反而能感受到一种强烈的情感张力:每一笔每一划,不是为了形式的完美,而是在回应死亡、怀念母亲、面对时间流逝的真实反应。与其说他在做一位艺术家,不如说他是在用手写心,未必“好看”,却能令人动容。

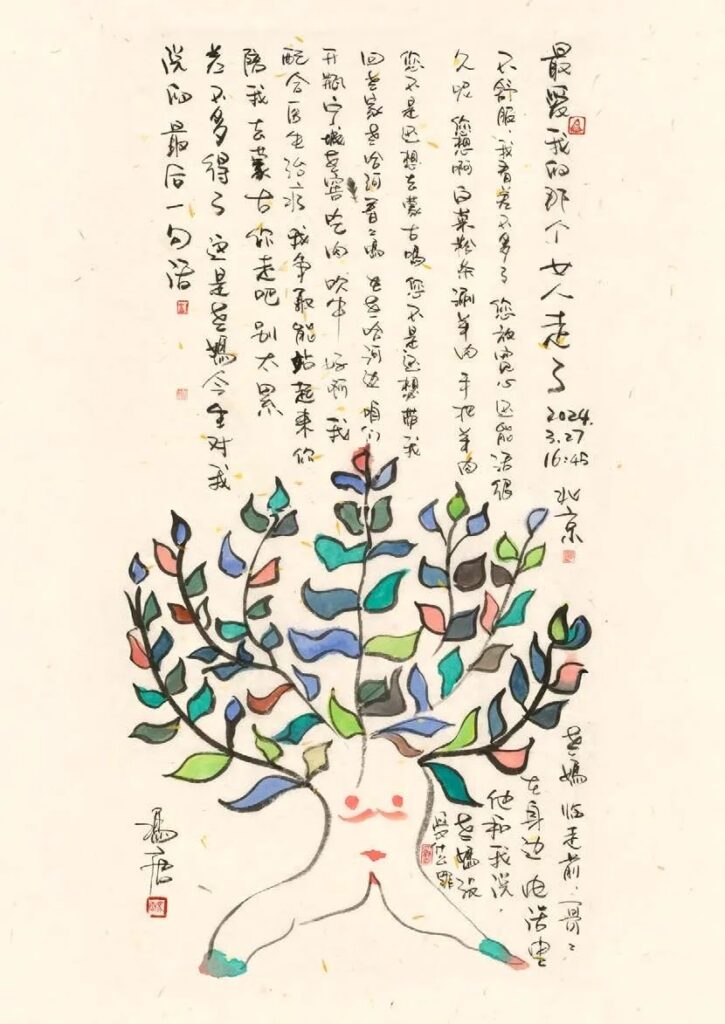

“您放宽心,还能活很久呢您想啊,白菜粉条涮羊肉,手把羊肉。您不是还想去蒙古吗?您不是还想带我回老家老哈河看看吗?

在老哈河边,

咱们开瓶宁城老窖,吃肉,吹牛。“好啊。我配合医生治疗。我争取能站起来。你陪我去蒙古。你走吧,别太累。差不多得了。”

这是老妈今生对我说的最后一句话。老妈临走前,哥哥在身边。电话里他和我说 :

老妈没受什么罪。”

纸本 135x69cm

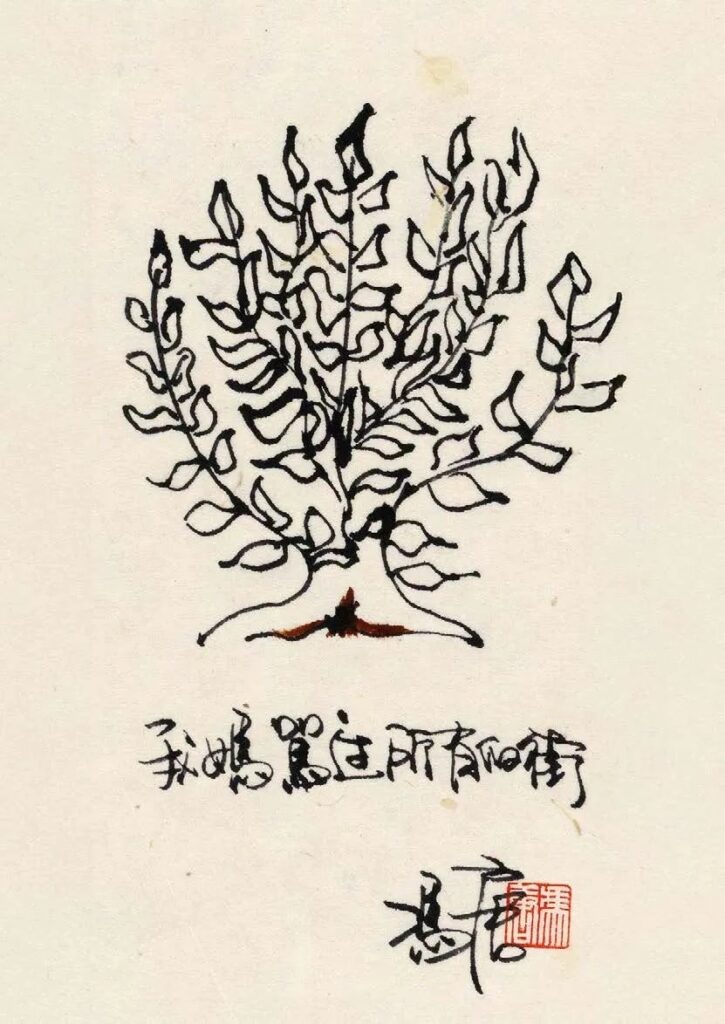

我妈骂过所有的街

纸本 21x10cm

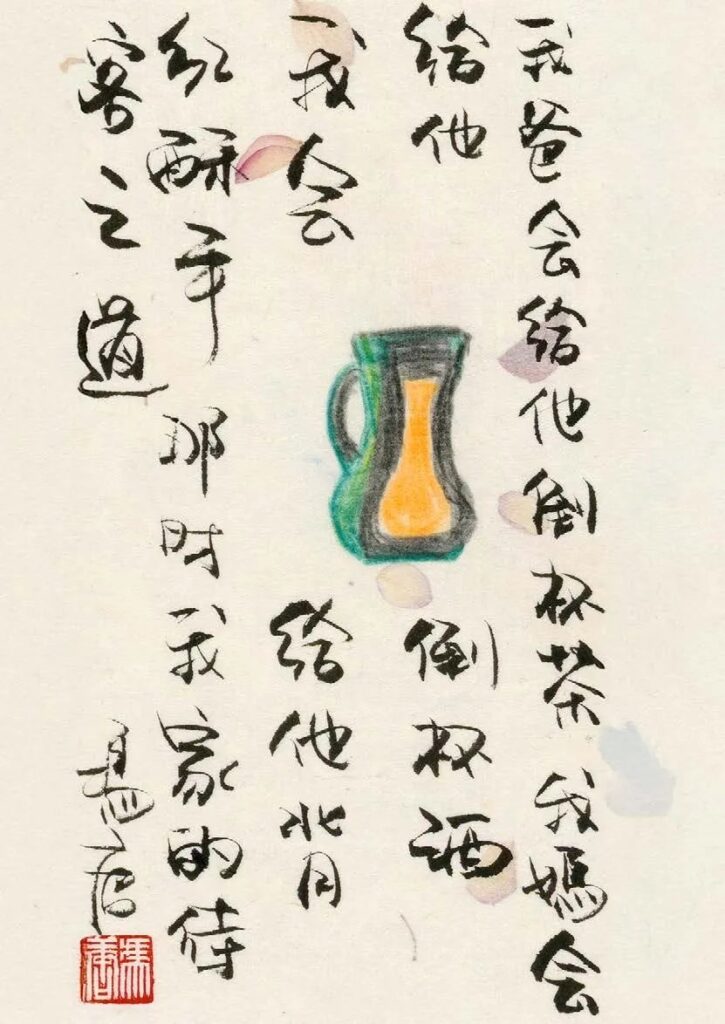

我爸会给他倒杯茶我妈会给他倒杯酒

我会给他背红酥手那时我家的待客之道

纸本 21x10cm

四七。老头子你走了28 天了,不知为什么,我很想你再也听不到你的声音,再也吃不到你炒的菜了!泪!泪!泪!

纸本 34x34cm

纸术 93x69cm

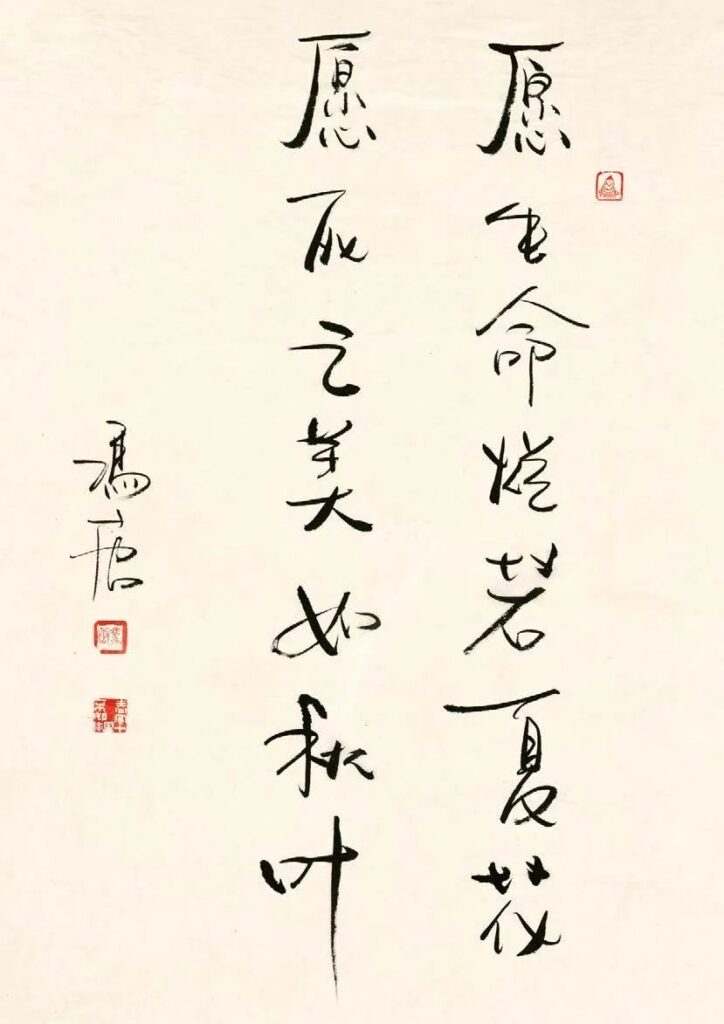

在这一点上,他的创作态度不禁让人想到日本江户时代后期的诗人、书法家良宽和尚。良宽曾说过:“平生最不喜欢书家的字、厨师的菜与诗人的诗。”这三种“活儿”,一旦仅停留在技法的层面,哪怕无懈可击,也终归隔了一层,不免有炫技之嫌。真正的艺术,应该跳脱出“好看的活儿”的标准,抵达一种鲜活的、未经过度修饰的生命状态。这也是冯唐此次展览所呈现出的可贵之处——一种在极度私密的情感中酝酿出的,未经雕饰的表达姿态。

他并非在营造一个艺术家身份下的”完成之作”,而是在用最直接的方式,回应母亲的离世,以及一个成年子女在面对死亡、爱与记忆时的内心波动。展厅中的家庭影像、几封手写的字条、一些缝纫机与衣物、旧家具的装置,甚至比画作本身更具表达力。它们不是为了被审美,而是为了被感受。这不是一场炫耀“我能画得多好”的展览,而是一种更谦卑也更动人的姿态:一个儿子,用一年的时间,梳理母亲的一生,面对死亡,也试图重新理解爱。

纸术 30x19cmx10

在专访中,当被问及用笔触重现母亲的语录和回忆时的创作状态,冯唐描述道:”创作是一种沉浸,就像在一个大水缸里,或者说就像在海里,水——对老妈的记忆和情感,粘稠的水,淹没我,挤压我,阻止我的动作,封闭我的呼吸。我需要用极大的力气,在水里做动作,在水里挥动毛笔。展览中的作品,不论大幅小幅,都是使出了我的全部力气。”这段描述生动地展现了冯唐在创作过程中的全身心投入,一种超越技巧的情感宣泄。

良宽所反感的“书家的字”,或许正是那些形式优美却情感空洞的作品。冯唐的字与画,没有试图以技艺征服观众,而是以真实感染人心,这恰恰接近良宽所追求的艺术境界——一种不讲“完成度”的完成,一种活泼泼的生命表达。

艺术创作本身就是一种疗愈的过程。对于冯唐而言,这场展览不仅是对母亲的纪念,也是他自己在面对失去后的情感重构与心灵疗愈——他将母亲一生的痕迹,以一种近乎碎片化、日记式的方式,融入展览之中:遗物、手写信、旧衣物、老照片与绘画混杂共处,构成了一个不加修饰、未加剪辑的情感现场。

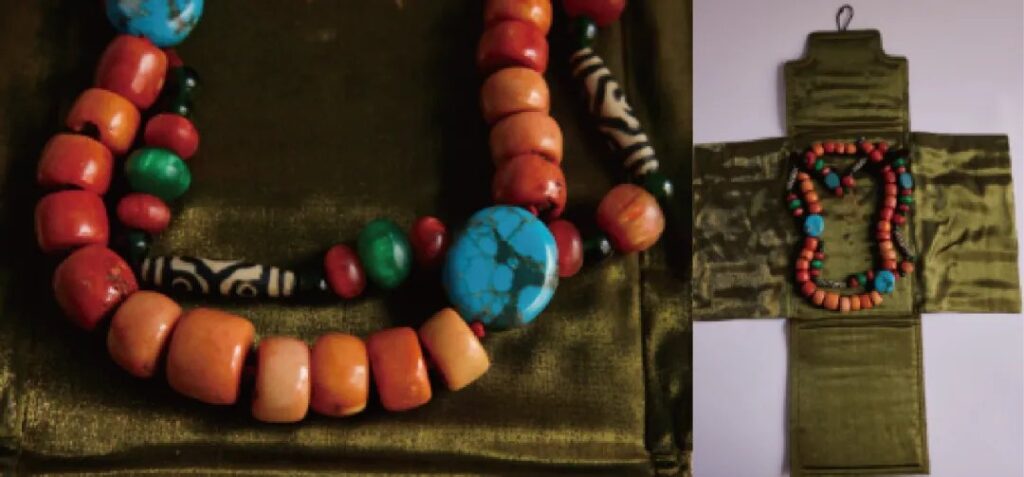

那些看似平常的物件,在《作为花我从来没败过》的语境中却获得了超越日常的意义。一床红牡丹花被子,承载着冯唐对父母相遇、相识、相爱的记忆和想象。冯唐在谈到这床被子时说:”1958年,老妈一个人从内蒙来北京,背着这床花被子。在整理衣物的时候,这床被子被老妈收在一个破旧的皮箱子里,当年,老爸拎着那只皮箱从印尼回到了中国。他们俩,一个从南洋,一个从内蒙,汇聚到北京,相识相爱,结婚生子,这是一种很奇妙的缘。”

整理遗物和组织展览的过程既是痛苦的,也是发现的旅程。冯唐坦言:”老妈在世的时候,对我骂啊赞啊,我俩逗贫啦,她都是我老妈,我对她最了解,她对我最了解。而在整理遗物和组织展览的过程中,我忽然发现,我了解她吗?我知道家里有着无数贝壳,但我懂老妈对大海的执着吗?我知道老妈老爸结婚时拍了婚纱照,但我知道在那个年代拍一张穿婚纱的婚纱照意味着什么吗?我知道老妈用她的特殊方式学英语,但我懂得学外语对她的意义吗?”

这种重新认识母亲的过程,也是冯唐重新认识自我的过程:每一件物品,每一段记忆,都让他看到母亲作为一个独立个体的全貌,而不仅仅是”母亲”这个角色。这种发现与重构,不仅帮助冯唐梳理与母亲的关系,也成为一种艺术疗愈的方式。

展览中最打动人心的,或许是那段记录母亲生前片段以及冯唐姐弟三人整理遗物时的对话和回忆的视频。这段视频将展览中的物品和作品串联成一个有机整体,让观众得以窥见这些碎片背后的完整生命故事_——从某种程度上说,这场展览的铺陈与构成,成就了冯唐对母亲的一场”精神法事”,也通过艺术创作,完成了一种特殊的告别与纪念。

那些最有灵魂的创作,往往跳脱了”活儿”的层面,而转向对生命自身的回应——冯唐没有将展览当作一次艺术上的自我呈现,而是一次对母亲的祭奠,对记忆的追问,以及对个体情感的释放。他在”技”之外,抵达了”情”与”人”的层面。

冯唐的整个展览围绕母亲展开,将百余件母亲的遗物与他的画作和书法融为一体,不是为了展示艺术技法的高超,而是为了呈现一位女性丰富的人生,为了创造一种对母亲的记忆,一种让大众产生共情的艺术体验。”父母在,尚有来处;父母亡,皆是归途。”面对老伴的离世,冯唐的母亲在日历空白处写道:”不知道为什么我很想你,再也听不到你的声音,再也吃不到你炒的菜了,泪泪泪”;而面对母亲的离世,冯唐则表示:”我没有要去的地方了,以后的日子,都是我一个人飘向他俩的归途。”这种对生死离别的朴素表达,恰恰触动了观众心中最柔软的部分。

这场展览的成功之处,在于它创造了一个情感的共振场。每一位走进展厅的观众,都能从中找到与自己生命经验相呼应的部分:无论是对母亲的思念,对时间流逝的感慨,还是对生死离别的思考,都能在这个空间中找到共鸣。

当被问及在面对母亲的遗物和回忆时,医生、作家和书道家三种”看”的方式如何交织影响他的情感处理方式时,冯唐回答:”虽然我是个跨界达人,但在老妈面前,我永远只有一个身份,就是儿子。在面对老妈的遗物时,被老妈的遗物拉扯,变化的不是我的社会身份,而是我的’年龄’。面对我小时候玩过的羊拐和用过的痱子粉盒,我变成了一个小孩;看到老妈参加我的埃默里大学商学院毕业典礼时的手册和记录,我是一个毕业生;而看到老妈的那床花被子,我变成了婴儿,甚至变成了’受精卵之前’,因为那个历史发生在我诞生之前。我跟随着老妈的遗物,重新受精、诞生、成长了一次。”

在这场艺术与情感交织的展览中,我们看到的不仅是对逝者的怀念,更是生命对生命的回应,是艺术在技巧之外所能达到的真实与温度。冯唐通过这种方式,为我们展示了艺术的本质——不是技巧的炫耀,而是情感的交流;不是完美的呈现,而是真实的表达。在这个充满技术与效率的时代,这种回归艺术本质的尝试,或许能为我们打开一扇重新审视艺术、生命与情感的窗口。

作家、诗人、艺术家、战略管理专家,成事不二堂创始人、董事长。

协和医科大学临床医学博士、美国Emory大学工商管理硕士,2020年,荣获该校杰出校友奖。曾任麦肯锡公司全球董事合伙人、华润医疗集团创始CEO、中信资本高级董事总经理。

代表作品包括长篇小说《十八岁给我一个姑娘》、《万物生长》、《北京北京》、《欢喜》、《不二》、《素女经》,短篇小说集《天下卵》,散文集《活着活着就老了》、《三十六大》、《在宇宙间不易被风吹散》,诗集《冯唐诗百首》、翻译诗集《飞鸟集》、管理类书《成事心法》、《有本事》、《胜者心法》等。冯唐曾被人民文学杂志誉为“未来大家”Top20之首。2018年,由《北京北京》改编成的电视剧“春风十里不如你”荣获第29届电视金鹰奖。

将如此私密的情感记忆公开展示,您内心是否有过犹豫或抵触?那条在公共表达与保护逝者尊严间的边界,您如何定义?

情感和记忆当然是私密的,当在另一方面,情感需要表达,记忆需要展现。我们很多人可能都有过那个阶段,青葱少年,默默喜欢,把表达当成羞耻。但你不表达,那个女生/那个男生怎么知道你喜欢她/他呢?尤其是在现代的都市生活中,我们需要表达,大声的表达。我组织这个展览,既是表达我对老妈的爱,也是展现我对老妈的发现,我也抱着暗暗的期望,期望观众看过展之后,能够去发现自己的老妈老爸。

在数字化时代选择手写这种极具身体性的方式回忆母亲,是否因为您感到某些情感只能通过身体的直接参与才能真实表达?

现在是俗称的数字化时代,展览中,也会播放一个关于老妈的短片,但展览作品的主体,还是我的书画创作和诗歌。之所以选择书画创作这种”体力活”,我手写我心,而不是用更炫更酷的数字影像,是因为”我手写我心”是我最熟悉、最擅长的,是我最能够将心灵投入其中的。创作的时候,沉浸在情感之海中,能够抓在手中的,一定是随身就有的。我是个诗人,我有诗,我有笔和纸。

作为一个男性,通过创作尝试理解和表达母亲作为女性的生命历程,这种跨越性别的情感体验给您带来了哪些意外的发现?

老妈是女性,但毫无疑问,她不是所谓的”传统女性”。老妈说”我的屋檐下我做主”,在我们家,老妈一直是第一位的。勇于做主,这是老妈的力量的表现。在准备展览和创作的过程中,我发现,除了家庭,老妈还有一个世界,那个世界更广大,更辽阔,更陌生。比如,老妈对海的执着,她不仅到海滩搜集贝壳,就是家里餐后的贝壳,她也全部洗干净收集起来。我据此写了一首诗——

您一定欠海很多东西

否则我不会

看到海就想喝酒

夜的海,无涯无际

我的酒,一个人饮

鲸的声,嘹亮天空

我想,很多女性,都有一个”隐藏”起来的世界,在这个世界里,有梦,有飞翔,有奇异。

您曾提到母亲的”不拘一格”精神,这种精神特质如何影响了您在创作中对不同艺术媒介(书法、绘画等)的选择和融合?

我是被老妈塑造的。通过她的遗物可以看出,老妈的热爱多种多样、无边无际。老妈是真正的”收藏家”,大大小小的收藏品,在老妈眼中,不是以”价格”,也不是以类别为收藏标准,而是以生活痕迹的深浅和情感投入的浓淡为标准。老妈的生活点滴,影响到了我,我的热爱也是广泛,甚至被称为”跨界达人”。在我看来,媒介只是工具,最重要的是,你有没有生活,有没有情感,你会在里面投入多少生活和情感。老妈说话骂人不忌荤腥,我的创作也是不忌荤腥。

完成展览后,您对”遗物”这个概念的理解是否发生了变化?它们是否从”失去的证明”转变为某种持续存在的精神连接?

在整理老妈的遗物之前,我实际上对遗物没有概念。所谓遗物,都是发生在其他家庭其他人的事情。老爸去世时,我也没有概念,因为老爸的东西,在他活着时就是老妈的,在他去世后还是老妈的。只有老妈去世后,走进她的屋子,我忽然发现,自己面对着满屋子的东西,有了一个新的名词,遗物。那个时刻,是震动我的时刻。屋子还在,老妈不在了,我怎么办,这些东西怎么办。整理老妈遗物和准备展览的过程,既是我怀念老妈的过程,也是确立我”独立成人”的过程。从此,我再无老妈可以依靠,只有自己一个人往生命的未知奔跑了。

这个创作过程中,是否有某个瞬间,您突然感到一种超越悲伤的平静或顿悟?这种情感转折如何重塑了您与母亲之间的关系记忆?

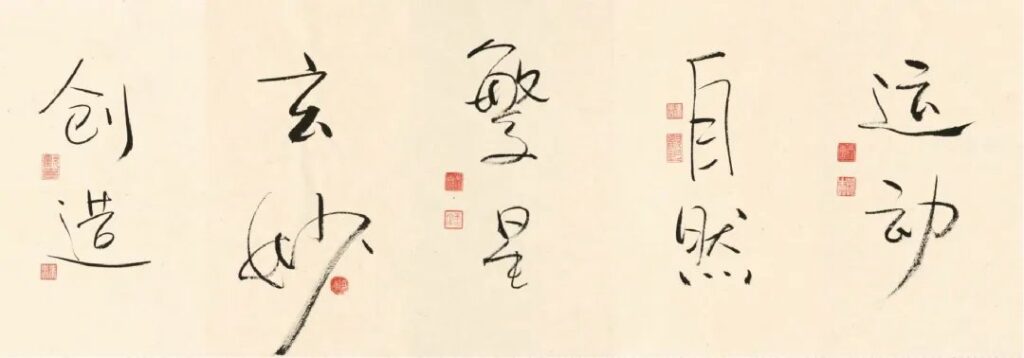

老妈去世一年,这整个一年,可以说都是我的创作过程。有着很多瞬间,很多次,我想动作,想运动,伸胳膊蹬腿,想去做出某种表达。就是俗称的”魔怔”了。这种时刻,不是顿悟那种解脱、平静或松弛,而是身体产生某种力,向上向下向左向右,总之,让你动起来,而不是平静下来。我的创作,就依赖这种”动能”。这是我和老妈的精神连接,或者说”巴甫洛夫反应”,我把它们都表现在我的诗里、书道、绘画里。这个展览,是这些”动能”的汇总,我希望,我已经把”动能”都释放在创作中、在展览中了。老妈走了已经一年,我要轻装上阵过人生。

编辑|Walter

图片提供|不二堂艺术、今日美术馆Today Works

视觉排版|LuciferG